人は誰でも年をとるものです。たいていの人は、「年齢を重ねること」をイコール「老いていくこと」ととらえていると思います。 けれど、加齢と老化は、厳密に言えば同じではありません。「これだけ年をとったら、これだけ老化も進む」という決まりごとなど、どこにもないのです。 加齢=老化ではありません。人は加齢をコントロールすることはできませんが、老化をコントロールすることは十分にできるのです。

中医学は、「未病の医学」と呼ばれています。ごく小さな体の変調も見逃さず、小さな不調が病気に進んでしまう前に治そうとする、予防の医学です。

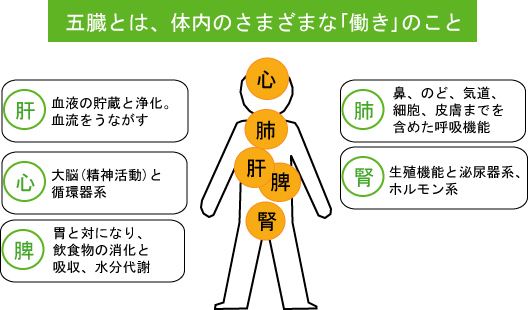

中医学の基本的な考え方では、内臓の働きを5つのグループにわけて、それぞれのグループに名前をつけています。

中医学では、老化はすべて1つの原因から始まっている。「老いは五臓のうちの腎の司るもの」とされています。 腎の働きが低下してくることを 「腎虚」といい、腎虚の状態になると、いろいろなところにサインが表れます。 腎は老化をすぐに自覚できる「アンテナ」となる器官と密接な関わりがあるからです。

| 1.目 | 目が衰え、ものがかすんだり、ちかくのものがぼやけるなどピント調整の不調が出てきます。 |

| 2.耳 | 耳鳴りや耳が遠くなるなどの老化現象がでます。 |

| 3.骨(歯) | 歯や骨がもろくなり、骨粗しょう症や足腰の弱り、歯のガタツキなどの症状がでます。 |

| 4.血管 | 血管が詰まると血栓や梗塞が起き、脳梗塞、脳出血、狭心症、心筋梗塞、動脈硬化などの症状がでます。 |

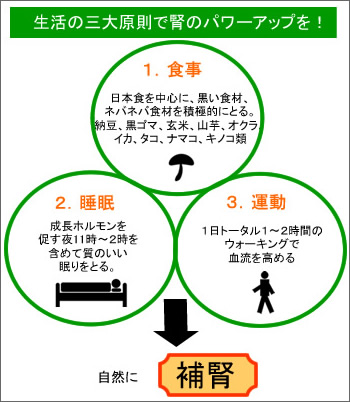

腎虚を改善したり、予防することこそが、老いない体をつくるため最も重要なことで、その対策を「補腎」といいます。 補腎をおこなうためには、食事・睡眠・運動の三大原則を正常な状態に戻していくことが一番重要です。

食事

和食を中心に、食べ物はできるだけ丸ごと食べましょう。朝食を美味しく食べれる体でいるように、夜に力点を置く食べ方はしないようにして、体が何をどれくらい必要としているか、体の声に耳を傾けられる心にゆとりのある暮らし方を心がけましょう。

睡眠

体の代謝を促し、細胞を新しくするための成長ホルモンは、その8割が睡眠時にでるといわれています。その為には、肝にゆとりを与え、血液と血流のリフレッシュができるよう夜11時から2時まではぐっすり寝て、8時間睡眠をとれるよう目標としましょう。

運動

人はどんなに栄養に気を配っても体を動かさないとどんどん弱ってしまいます。足を動かすことで、筋肉が動きポンプの役目をはたし、血液を体のすみずみまで巡らせ、血行を保ちます。一日1?2時間の歩行程度のような、無理なく毎日続けられる運動をしましょう。

心と体は密接につながっています。

心が衰えれば体もそれに伴って衰えていきます。物事には必ず二面性があるという陰陽説的世界観をおすすめします。 年を重ねると、だんだんと体力や健康など何かを失うことが怖いと思うようになります。けれど、人生悪しき時もいい時もあり、手放すことにより必ず何かを得ることもあるのです。

こころを常に前向きにして、老いの心を寄せ付けない、軽快で素敵な年齢の重ね方をしましょう。

理想の生活習慣に近い暮らしをこころがけ、中医学の考え方にのっとって五臓の機能を体の中から整えていけば、活力あふれる若々しい体に近づいていくことができるのです。 足りないものは補い、過剰なものは捨てることで体のバランスの調和を保つことがとても大切です。 中医学にのっとり、その人その人に合った漢方薬の処方を致します。お気軽にご相談ください。

◆女性ホルモンを活性化し体内の潤いを満たす「当帰」

◆飲む目薬として処方される「枸杞」「菊花」

◆男性機能の増強効果が高い「海馬」「淫羊霍」「三鞭」

◆血行を改善し、血栓を予防する「丹参」

など