生活習慣病とは?

生活習慣病とは、日常の乱れた生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気で、かつては“成人病”と呼ばれていました。生活習慣病にはさまざまな病気があり、日本人の約3分の2が生活習慣病で亡くなっています。

生活習慣病は遺伝的な要因もありますが、食生活や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどが深く関わっています。言いかえれば、普段の生活習慣を見直し、生活習慣を改善することにより、病気を予防し、症状が軽いうちに治すことも可能なのです。

一般的に“生活習慣病”と呼ばれる主だったものは、糖尿病・高血圧・脂質異状症・心臓病・脳卒中・肥満症など、これ以外にも日ごろの生活習慣が原因で起こる病気もあります。

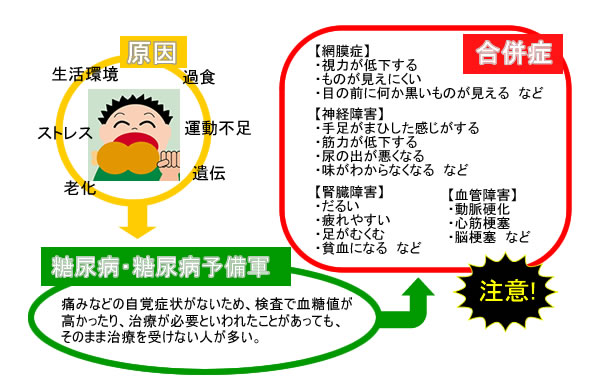

糖尿病

現在、「糖尿病を治療中の方」は、579万人(厚労省2020年)。「糖尿病の可能性がある人(予備軍)」は1200万人以上。成人の7~8人にひとりという罹患率です。

糖尿病は、尿に糖が出る病気ですが、本来は血管の病気です。西洋医学では、インスリンというホルモンの働き不足によって血液の中に糖が異常に多くなる状態を言います。

中医学では、口が渇いて大量の水を飲む、食べても食べても体が消耗して痩せていく、消渇病というものがあります。

からだの疲れやだるさは 気虚(気の不足)で、エネルギー不足の状態です。口の渇きや皮膚の乾燥は、体の水分の不足を意味し 陰虚と言います。中医学的にみて、糖尿病は気虚と陰虚の両方(気陰両虚)が最も多く見られます。

血を動かすのは気の力で、気が不足すると血の流れが滞りやすくなります。さらに体の中の水分が不足すると、血が濃くなりドロドロになります。

この状態を中医学では、瘀血(おけつ)といいます。糖尿病の基本病態は、気陰両虚と瘀血です。その二つの原因を治していけば、糖尿病体質は改善されます。

糖尿病で怖いのは合併症!

糖尿病で怖いのは、合併症です。発症はインスリンというホルモンの働きの不足ですが、病態は血管の病気です。 臓器の毛細血管の瘀血が進むと臓器は働かなくなります。糸球体の毛細血管、網膜にいく毛細血管、末梢神経にいく毛細血管が詰まることによって腎臓病、網膜症、神経障害がおこります。

中医学的な糖尿病治療とは?

中医学は「気・血・水」のバランスを健康の元と考えます。「気」と「水」(気陰)を補う漢方薬、「瘀血(おけつ)」を改善する活血薬、この二つを併せることで、「気・血・水」の三位一体となった、総合的な効果をもたらすものと考えます。従って、この2つの処方の組み合わせは、糖尿病治療における基本になるものです。

糖尿病はお薬だけでなく、生活指導も含めて、個人の体質や病態に合わせた細かな対応が必要になります。当店では中医学の専門家が一人ひとりの体質を見極め、オーダーメイドの治療をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

高血圧

高血圧とは、年齢や合併症によって基準値は異なりますが、現在厚生労働省が公表している高血圧だと認められる数値は、診察室血圧140/90mmHg以上、家庭血圧が135/85mmHg以上と言われています。

主な原因は、塩分の過剰摂取、ストレス、肥満、運動不足などです。

血圧がかなり高いと頭痛やめまいを起こすことがありますが、多少血圧が高くても自覚症状はないことの方が多いです。

高血圧が続くことで動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞が引き起こされたり、心臓の機能低下が起こり心不全になったりするため日頃から注意しておくことが必要です。

脂質異常症(高脂血症)

脂質異常症とは血液中の脂肪(コレステロールや中性脂肪)が基準より多い、あるいは少ない状態をいいます。

脂質異常症の発症は、過食、肥満、運動不足、喫煙、アルコールの過剰摂取、ストレス、遺伝や体質が関係しています。食べ過ぎ、飲みすぎ、運動不足に加えて、動物性脂肪やコレステロールの多い食品を好む人、脂質や糖質の高い食事に偏りがちな人などは脂質異常症にと言われています。

脂質異常症は、原因から「原発性高脂血症」と「二次性(続発性)高脂血症」の2種類に分けられます。

また異常値を示す脂質の種類によって「高LDLコレステロール血症」「低HDLコレステロール血症」「高トリグリセライド血症」にも分けられますが、一人で複数のタイプをあわせ持っていることもあります。

今からすぐにでも始められる改善方法として次のことがあげられます。

①間食や夜食、飲酒の回数を減らす

②運動をする

③十分な睡眠をとる

④ストレスをため過ぎない

健康診断の数値など、気になることがございましたら、早めに正しい知識のある専門家へご相談ください。

慢性腎臓病(CKD)

慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、腎臓の構造や機能が慢性的に障害された状態を指す疾患概念で、単一の病名ではありません。日本では成人の約8人に1人、約1,330万人がCKD患者と推定されており、国民病ともいえる状態です。

CKDの進行は基本的に不可逆的であり、腎機能が悪化すると末期腎不全に至り、透析や腎移植などの腎代替療法が必要になります。

また、CKDは“心血管疾患(CVD)”の重大なリスク因子であり、死亡率や生活の質(QOL)にも深く関わります。

CKDの診断には、糸球体濾過量(GFR)が60mL/min/1.73m³未満、あるいは蛋白尿や腎臓の構造異常が3か月以上持続することが必要です。重症度評価には、原因(C)、GFRの5段階(G1~G5)、蛋白尿の3段階(A1~A3)を組み合わせたCGA分類が用いられ、CKDのステージとリスクを18段階で層別化します。

主な原因疾患には、糖尿病性腎症、高血圧性腎硬化症、IgA腎症、多発性嚢胞腎などがあり、それぞれ進行速度や治療方針が異なります。例えば糖尿病性腎症は蛋白尿の増加が先行し、高血圧性腎硬化症はGFR低下が先に進行する傾向があります。

西洋医学の治療の基本は、①原疾患の治療、②腎機能低下の進行抑制、③合併症の管理です。

“RA系阻害薬(ACE阻害薬、ARB)”は蛋白尿を減少させ腎保護効果を示す基本薬とされ、SGLT2阻害薬は糖尿病の有無を問わず腎保護作用があるとされ、近年注目を集めています。

“MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)”も糖尿病性腎症での追加効果が期待されています。

また、CKDの進行に伴い出現する“腎性貧血、高カリウム血症、代謝性アシドーシス、骨ミネラル代謝異常(CKD-MBD)”などの合併症への対応も重要です。腎性貧血にはESA製剤やHIF-PH阻害薬、高カリウム血症には食事療法や薬剤調整、CKD-MBDにはリン吸着薬や活性型ビタミンDが使用されます。

CKDは初期には自覚症状が乏しいため、健康診断や定期的な検査による早期発見と早期治療介入が、腎機能の温存と合併症予防のカギとなります。透析患者数の増加を抑制するためにも、CKD対策は医療的・経済的にも極めて重要な課題とされています。

中医学ではCKD(慢性腎臓病)を「腎虚(じんきょ)」を本とし、「瘀血(おけつ)」「痰湿(たんしつ)」などの邪が絡む複雑な病態と捉えます。西洋医学の腎臓と中医学の「腎」は概念が異なり、中医学における「腎」は成長・発育・生殖、水分代謝、精の貯蔵などの機能を司り、生命活動の根本とされます。

CKDは、腎精の不足により腎気が衰え、体内の水液代謝が障害されて浮腫や尿異常を引き起こすと考えます。

また、加齢、長期の疲労、慢性病、飲食の不摂、情志の失調などが腎虚を助長し、さらに脾虚による水湿停滞、肝鬱による気滞、瘀血などが併発して病態が複雑化します。

治療では、個々の証(体質や病態)に応じた弁証論治を基本とし、「補腎(腎を補う)」「健脾(脾を整える)」「利水滲湿(水分代謝を助ける)」「活血化瘀(血流を改善する)」などを組み合わせて対応します。代表的な方剤には、「六味地黄丸」や「知柏地黄丸」などの補腎薬がありますが、個々の体質に合わせて適する処方を選ぶことが大切です。

中医学では、CKDの進行を防ぐには体質改善と早期介入が鍵であり、食事や生活習慣の指導、情志の安定も重視されます。

また体質改善を行うことでQOLの向上が期待される点も中医学の強みです。

体質に合わせたご相談をご希望の方はご連絡ください。