婦人病とは…

女性特有の症状のことをいいます。

特に多い症状として、月経やおりものの悩み、子宮、卵巣、乳房の病気、性感染症、PMS/PMDD、更年期障害、避妊、不妊などがあります。

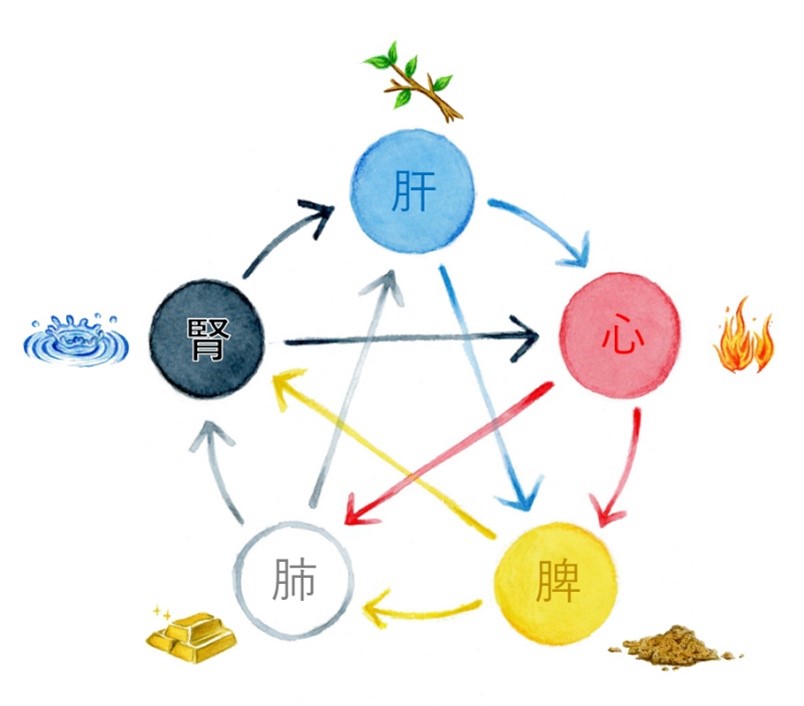

漢方の基本は気と血

婦人病疾患

1.子宮筋腫

子宮筋腫は珍しくない良性の腫瘍です。小さなものも含めると、30歳以上の女性の20~30%にみられます。

がん(悪性の腫瘍)ではありませんが、貧血や痛みなど様々な症状の原因となります。

筋腫は卵巣から分泌される女性ホルモンによって大きくなります。閉経すると逆に小さくなります。

複数個できることが多く、子宮の内側(粘膜下筋腫)、子宮の筋肉の中(筋層内筋腫)、子宮の外側(漿膜下筋腫)に分けられます。

-

・粘膜下筋腫…

不正出血や不妊症の原因になります。小さいうちから過多月経、過長月経、月経痛などの症状が出やすく、貧血にもなりやすいといった特徴があります。

-

・筋層内筋腫…

小さいものでは症状がありませんが、大きくなると不正出血や流・早産の原因となります。子宮筋腫の70%を占める。

-

・漿膜下筋腫…

大きくなるまで症状が乏しい。月経痛、過多月経、過長月経などの症状は出にくいですが、茎部がねじれると激痛を起こすことがあります。

症状はできる場所と関係があります。子宮の内側にできた筋腫は子宮の内腔が変形して子宮内膜の表面積が増えるため、月経量が多くなったり、レバーのような血の塊が多く出るといった過多月経の症状があらわれます。

また、過多月経にともない、動悸、息切れ、めまいなど貧血の症状がみられる場合もあります。

逆に子宮の外側にできた筋腫は大きくなっても症状がでない傾向があります。

そのため、治療が必要かどうかもできた場所や症状によって異なってきます。

妊娠しにくい(不妊)、流産しやすい(習慣性流産)などの症状もみられることがあります。

2.子宮内膜症

子宮内膜またはそれに似た組織が何らかの原因で、本来あるべき子宮の内側以外の場所で発生し発育する疾患が子宮内膜症です。

20~30代の女性で発症することが多く、そのピークは30~34歳にあるといわれています。

子宮内膜症は女性ホルモンの影響で月経周期に合わせて増殖し、月経時の血液が排出されずにプールされたり、周囲の組織と癒着を起こしてさまざまな痛みをもたらしたりします。また不妊症の原因にもなります。

子宮内膜症ができやすい場所として、卵巣(別名:チョコレート嚢胞)、子宮平滑筋(別名:子宮腺筋症)、ダグラス窩(子宮と直腸の間のくぼみ)、仙骨子宮靭帯(子宮を後ろから支える靭帯)、卵管や膀胱子宮窩(子宮と膀胱の間のくぼみ)などがあげられます。

稀ではありますが肺や腸にもできることがあります。

症状として代表的なものは「痛み」と「不妊」です。痛みの中でも月経痛は子宮内膜症の患者さんの約90%にみられます。

この他、月経時以外にも腰痛や下腹痛、排便痛、性交痛などがみられます。

こうした症状は20~30歳代の女性に多く発症し、加齢による女性ホルモン分泌の減少を境に治まります。

また、妊娠を希望する生殖年齢の女性では「不妊」が問題となります。妊娠の希望のある内膜症患者さんの約30%に不妊があると考えられています。近年の女性のライフスタイルや価値観の多様性により増加しています。

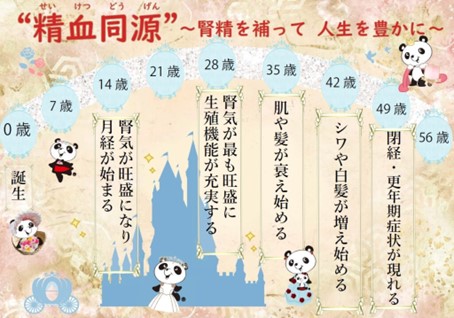

長い女性の一生で、子宮内膜症は生理が順調にくる、いわば女性にとって最も充実した時期に起こります。

3.卵巣嚢腫

-

・漿液性嚢腫…

思春期以降、年齢を問わず卵巣脳腫で最も多いタイプ。漿液という、卵巣から分泌される透明の液体が溜まったものです。まれにがん化することがあります。

-

・粘液性嚢腫…

閉経後の女性に多いゼラチン状の粘液が溜まったものです。肥大し、かなり大きくなります。まれにがん化することがあります。

-

・皮様性嚢腫…

20~30代の女性に多い人体の元となる胚細胞にできるもので、歯や毛髪などの組織が含まれたドロドロした物質が溜まったものですたまる。両方の卵巣に生じることもあり、まれにがん化することもあります。4つの卵巣嚢腫の中でも比較的多いタイプです。

4.不正出血

ホルモンの異常や様々な病気により月経以外に性器から出血することを不正性器出血といいます。

新しい血液は赤いですが、古い血液は茶色、わずかな出血では黄色のこともあります。

排卵期に起こる中間期出血など病気ではないものもありますが、なかには重大な病気の症状のこともあるので注意してください。

大量に鮮血が出るような場合はもちろんのこと、おりものに少量の血が混ざっているような場合も不正出血です。

不正出血には、膣や子宮、卵巣などに何らかの病気があるために出血する「器質性出血」や、病的な原因はなく、ホルモンバランスの乱れによっておこる「機能性出血」、また、中には心配のない不正出血もあります。

特に、人間関係の悩みや睡眠不足、スマホやパソコンによるブルーライトが引き起こす交感神経の刺激などはストレスとして体が感知しやすいです。

不正出血の原因として「ストレスのせいかも…」と思う人は積極的にストレス発散やホルモンバランスを整える生活を心がけてみましょう。

5.月経前症候群(PMS)

月経前、3~10日の間続く精神的あるいは身体的症状で、月経開始とともに軽快ないし消失するものをいいます。

月経(生理)の前にはどうしてもイライラしてしまったり、甘いものが無性に食べたくなったり、乳房が張って痛んだり…いろいろな不調が出てきますよね。

これはPMS(月経前症候群)と呼ばれる症状です。キモチやカラダの不調で、月経(生理)が来ると症状が弱まり、やがて消えていくものです。

多くの女性が月経(生理)の前に何らかのPMSの症状を抱えていると言われています。

PMSの不快な症状は、なんと200種類以上とも言われるほど。

中でも多いのは、イライラする・怒りっぽくなる、肌があれる、にきびができる、のぼせる、下腹部がはる感じがする、下腹部に痛みを感じる、腰が痛い、頭が痛い・重くだるい、乳房が痛い、落ち着かない、憂鬱な気分になる…などで、人によっても、その月によっても大きく違いがあるようです。

女性の養生法

漢方で身体を整えながら、日頃からの養生を心がけることが大切です。

不安やイライラなどのストレスがあると、ホルモン分泌のバランスや血行、そして内臓の働きにまで悪い影響を及ぼしてしまいます。

● 食事は栄養バランスを考えて!

栄養が偏らないように、炭水化物、タンパク質、脂質、野菜、果物、をバランスよくとるようにしましょう。

また、甘いもののとり過ぎは、エネルギー過剰や栄養バランスを崩す原因になりますので注意しましょう。

また、冷たい物の摂りすぎにも注意!!

● 身体の冷えに注意!

夏は一日中クーラーのきいた部屋に、そして冬になってもミニスカートや薄着では、1年を通して身体が冷える状態にあります。

身体が冷えると血行は悪くなり、身体の変調を招くことになります。

特に女性は腹部を冷やさないように心がけることが大切です。

● イライラや取り越し苦労はしない!

ゆったりと過ごして、気持ちをリラックスするよう努めましょう。

ストレスは病気の大敵です。

● 趣味や娯楽を楽しんで!

好きな趣味をして楽しく過ごすことや軽い運動・散歩などは気分転換になります。

また、身体を動かすことは血液の循環を良くし、身体の各器官の働きを高めます。

● 質の良い睡眠をとりましょう!

病気を治すには、まず身体をゆっくりと休めることです。

特に質の良い睡眠をとることが重要です。そうすることで明日への活力が湧いてきます。

当店では中医学の専門家が一人ひとりの体質を見極め、オーダーメイドの治療をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。