生活習慣病とは、日常の乱れた生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気で、かつては“成人病”と呼ばれていました。生活習慣病にはさまざまな病気があり、日本人の3分の2が生活習慣病で亡くなっています。

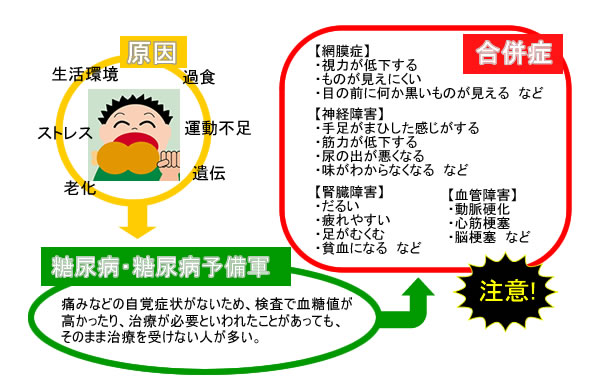

生活習慣病は、遺伝的な要因もありますが、食生活や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどが深く関わっています。言いかえれば、普段の生活習慣を見直し、生活習慣を改善することにより、病気を予防し、症状が軽いうちに治すことも可能なのです。

一般的に“生活習慣病”と呼ばれる主だったものは、糖尿病・心臓病・脳卒中・脂質異状症・高血圧・肥満など、これ以外にも日ごろの生活習慣が原因で起こる病気もあります。

現在、「糖尿病を強く疑われる人(治療中を含む)」は、740万人。「糖尿病の可能性がある人(予備軍)」は880万人。40代以上では7?8人にひとりという罹患率です。

糖尿病は、尿に糖が出る病気ですが、本来は血管の病気です。西洋医学では、インシュリンというホルモンの働き不足によって血液の中に糖が異常に多くなる状態を言います。

中医学では、口が渇いて大量の水を飲む、食べても食べても体が消耗して痩せていく、消渇病というものがあります。からだの疲れやだるさは

気虚(気の不足)で、エネルギー不足の状態です。

口の渇きや皮膚の乾燥は、体の水分の不足を意味し、

陰虚と言います。

中医学的にみて、糖尿病は、気虚と陰虚の両方

(気陰両虚)が最も多く見られます。血を動かすのは気の力で、気が不足すると血の流れが滞りやすくなります。さらに体の中の水分が不足すると、血が濃くなり、ドロドロになります。 この状態を中医学では、

お血といいます。糖尿病の基本病態は、気陰両虚とお血です。その二つの原因を治していけば、糖尿病体質は改善されます。

糖尿病でこわいのは、合併症です。発症はインシュリンというホルモンの働きの不足ですが、病態は血管の病気です。 臓器の毛細血管のお血が進むと臓器は働かなくなります。糸球体の毛細血管、網膜にいく毛細血管、末梢神経にいく毛細血管が詰まることによって腎臓病、網膜症、神経障害がおこります。

中医学は「気・血・水」のバランスを健康の元と考えます。「気」と「水」(気陰)を補う漢方薬、「お血」を改善する活血薬、この二つを併せることで、「気・血・水」の三位一体となった、総合的な効果をもたらすものと思います。

従って、この2つの処方の組み合わせは、糖尿病治療における基本になるものです。 西洋医学だけで思うようにならない人には是非試みてほしいと思います。

ただし、糖尿病の病態は複雑なので、処方に加減が必要ですし、生活指導も含めて、個人の体質や病態に合わせた細かな対応が必要になります。お気軽にご相談ください。